『長靴をはいた猫』は、シャルル・ペローによる17世紀のフランスの童話。賢い猫が貧しい主人を機知と策略で王女と結婚させ、富と地位を得る物語。知恵と運の力を描く。

体裁

『長靴をはいた猫』(原題:Le Chat botté)は、1697年にシャルル・ペロー(Charles Perrault)が著した童話集『おとぎ話集』(Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités)に収録された短編童話である。この作品は、ペローが民間伝承を基に洗練された文体で書き上げたもので、フランス文学における「おとぎ話」の原型を築いた一作として知られる。物語は簡潔で親しみやすい散文形式で書かれており、子供から大人まで幅広い読者層を対象としている。叙述は第三者視点で進行し、猫の機知と行動を中心に展開する。ペローの童話は教訓的要素を含むことが多いが、本作では明示的な「教訓」は控えめで、物語そのものが持つ娯楽性と皮肉なユーモアが強調されている。ページ数は初版で数ページ程度と短く、挿絵を伴う版本も多く、視覚的魅力も加味されている。

構成

物語は以下の3つの主要な部分で構成されている。

- 導入:貧しい若者の設定 – 物語は、粉屋の三人の息子が遺産を分け合う場面から始まる。主人公である末の息子は、遺産として一匹の猫しか受け取れず、絶望する。この部分で、貧困と不遇な境遇が強調される。

- 猫の策略と活躍 – 猫が主人を助けるために知恵を働かせ、狩りや贈り物を通じて王の信頼を得る。さらに、猫は主人を「カラバ侯爵」という架空の貴族に仕立て上げ、策略を重ねていく。この部分が物語の中心で、猫の機知と大胆さが描かれる。

- 結末:成功と結婚 – 猫の最終的な策略により、若者は王女と結婚し、広大な領地と富を手に入れる。物語はハッピーエンドで締めくくられ、猫の功績が称賛される。

この構成は、単純明快でありながら、猫の行動による緊張感と意外性が物語を推進する。物語のテンポは速く、各場面が緊密に繋がり、読者を引き込む。

あらすじ

ある粉屋が死に、三人の息子に遺産を残した。長男は風車、次男はロバ、末の息子には一匹の猫が与えられた。末の息子は貧しい遺産に失望するが、猫は「私を信じなさい」と言い、長靴と袋を要求する。猫は長靴を履き、袋でウサギを捕まえて王に「カラバ侯爵」からの贈り物として献上する。これを繰り返し、王に若者の存在を印象づける。ある日、猫は若者に川で泳ぐよう指示し、王の馬車が通りかかった際に「カラバ侯爵が溺れた」と叫ぶ。助けられた若者は、猫が用意した豪華な服を着て王と王女に紹介される。猫はさらに、道中で農民たちに「この土地はカラバ侯爵のもの」と言うよう脅し、若者を大領主に見せかける。最後に、猫は人食い鬼が住む城にたどり着き、鬼を小さなネズミに変身させ、食べてしまう。城を「カラバ侯爵の居城」として王一行を迎え入れ、若者は王女と結婚。猫は立派な貴族となり、物語は終わる。

解説

『長靴をはいた猫』は、単なる娯楽的な童話に留まらず、複数のテーマや社会的背景を含んでいる。以下にその主要なポイントを詳述する。

テーマ:知恵と運の力

本作の中心的なテーマは、知恵と機転が社会的な階級や貧困を乗り越える力を持つという点である。主人公の若者は何の財産も持たないが、猫の知恵と大胆な行動により、富と地位を得る。これは、17世紀のフランス社会における厳格な階級制度に対する一種のファンタジーであり、知恵や策略が運命を変えうるという希望を与える物語である。猫は「トリックスター」の原型とも言えるキャラクターで、知恵と狡猾さで状況を操る存在として描かれる。

社会的背景

ペローが本作を書いた17世紀のフランスは、ルイ14世の絶対王政下にあり、貴族階級と平民の間の格差が顕著だった。『長靴をはいた猫』は、こうした社会構造を背景に、平民が貴族の地位に上り詰めるという非現実的なシナリオを描くことで、読者に夢と娯楽を提供した。また、猫が王や貴族を騙す場面には、権力者に対する皮肉や批判が潜んでいるとも解釈できる。ペローは宮廷文化に精通した人物であり、こうした物語を通じて、貴族社会の虚飾や権力の仕組みを間接的に風刺した可能性がある。

猫のキャラクター

長靴をはいた猫は、物語の真の主人公とも言える。猫は単なる動物ではなく、人間の言葉を話し、戦略を立て、実行する知的な存在として描かれる。この擬人化された猫は、ヨーロッパの民話や伝承においてしばしば見られる「助け手」の役割を果たし、主人公の成功を導く。長靴というアイテムは、猫に人間的な威厳を与え、物語にユーモラスで視覚的な魅力を加えている。猫の行動は時に非道徳的(農民を脅したり、鬼を騙して殺したり)だが、その結果がハッピーエンドに繋がるため、読者は猫の狡猾さを肯定的に受け止める。

影響と文化的意義

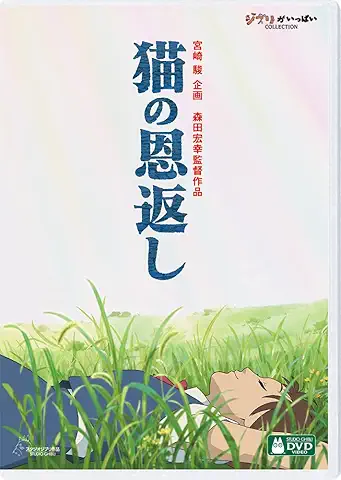

『長靴をはいた猫』は、ペローの他の作品(『シンデレラ』や『眠れる森の美女』など)と同様、世界中で愛され、さまざまな形で翻案されてきた。オペラ、バレエ、映画、アニメーションなど、多様なメディアで再解釈され、特に猫のキャラクターはポップカルチャーにおいて象徴的な存在となっている。日本でも、この物語は絵本やアニメを通じて広く親しまれ、ディズニーやスタジオジブリの作品に影響を与えたとされる。物語のシンプルさと普遍的なテーマは、時代や文化を超えて共感を呼ぶ。

教訓と解釈

ペローの童話には通常、明確な教訓が付されるが、本作では教訓が曖昧である。物語の結末は、知恵と運が成功をもたらすことを示唆するが、猫の行動には倫理的に問題のある部分も含まれる(詐欺や暴力など)。この点から、本作は純粋な教訓話というより、娯楽性と社会風刺を重視した作品と見なされる。読者によっては、猫の行動を「目的のためには手段を選ばない」姿勢として批判的に見ることも可能だが、物語の軽快なトーンはそうした重い解釈を和らげ、楽しさを優先している。

文体と魅力

ペローの文体は、簡潔でありながら生き生きとしており、猫の機知や物語の展開を効果的に伝える。会話や行動がテンポよく進み、読者を退屈させない。特に、猫の台詞や行動にはユーモアがちりばめられており、物語に軽妙な雰囲気を与えている。この軽快さが、本作が子供から大人まで幅広い読者に愛される理由である。

まとめ

『長靴をはいた猫』は、シャルル・ペローの代表作の一つであり、知恵と策略で運命を切り開く猫と若者の物語を通じて、読者に夢と笑いを提供する。17世紀のフランス社会を背景に、階級制度や権力の虚飾を軽やかに風刺しつつ、普遍的なテーマで時代を超えて愛される作品である。そのシンプルな構成と魅力的なキャラクターは、現代でも多くの翻案や再解釈を生み出し、童話のクラシックとしての地位を確立している。

コメント・あしあと